8月21日(水)〜25日(日)の5日間、「京友禅 五代 田畑喜八 秋の新作展」と同時開催にて「宮崎友禅斎 三幅対」を特別展示をいたします。このページでは本催事の見どころや展示作品の背景についてご紹介いたします。

友禅染の祖として知られる扇絵師・宮崎友禅斎が筆をとった作品は現存数が極めて少ないと言われる中、田畑コレクションの中でも特に貴重な品を、この度銀座もとじの店舗で展示させて頂けることになりました。

友禅斎の見事な運筆と、その掛け軸や扇絵にインスパイアされた五代 田畑喜八の新作。時を超えて同じ空間に両作品が相まみえる特別な5日間です。この機会にぜひご覧ください。

【目次】

1.期間限定の特別展示「宮崎友禅斎 三幅対」

2.「宮崎友禅斎」と「友禅染」

3.田畑家が代々収集した「田畑コレクション」について

4.五代 田畑喜八 秋の新作

1.期間限定の特別展示

「宮崎友禅斎 三幅対」

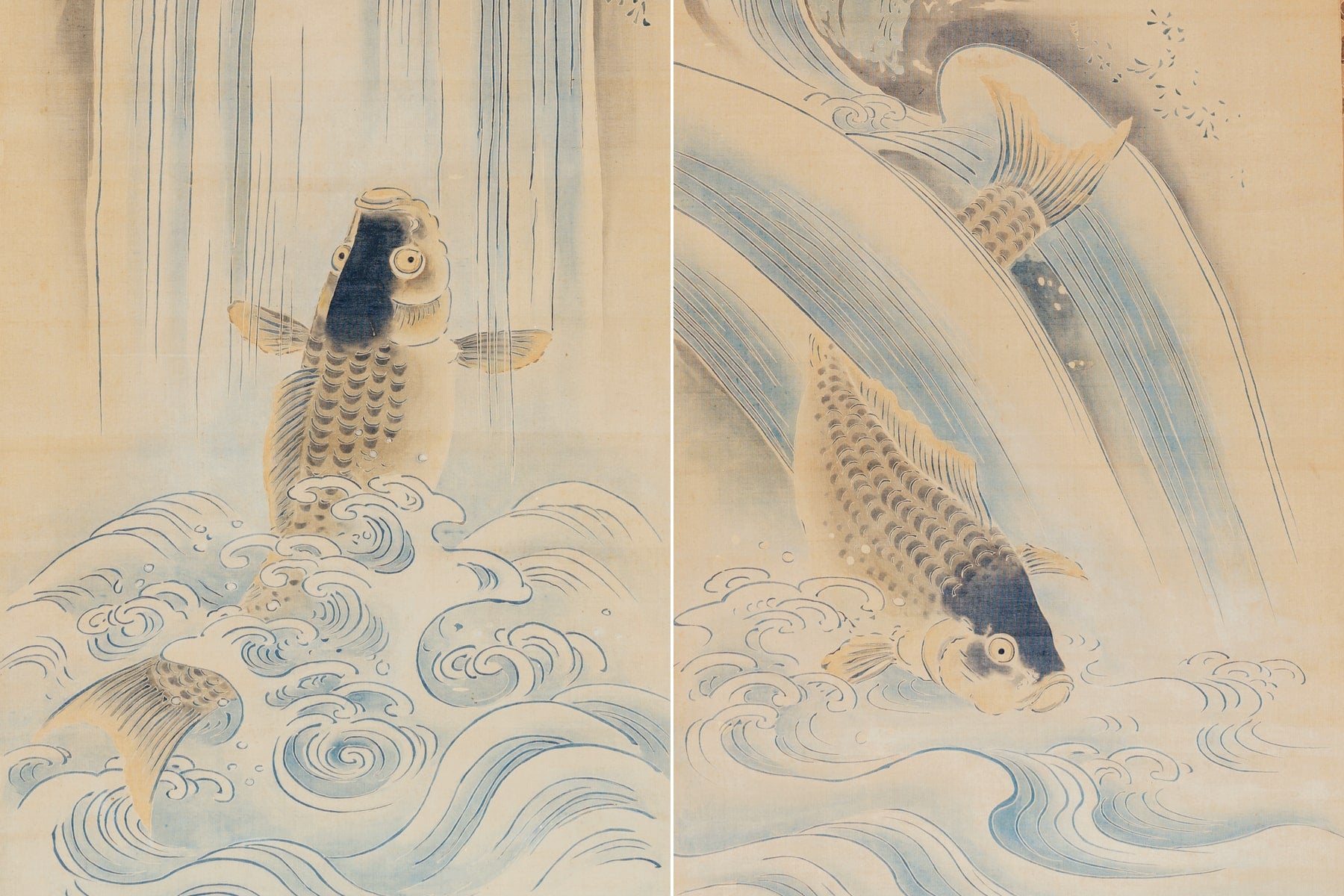

猩猩に上り鯉下り鯉図 三幅対友禅染掛軸

(江戸時代 元禄期 1688~1704年)

本品は、加賀百万石で知られる前田候が、晩年金沢の地に移った宮﨑友禅斎に制作を依頼して各大名に配ったとされる掛軸群の一つである。猩猩や鯉の図はいうに及ばず、一文字から表装のすべてが一枚の絹地に友禅染で染め上げられている。生き生きとした絵は友禅斎晩年の面目躍如で、運筆の妙、巧みな技法など見事な出来栄えである。

2.「宮崎友禅斎」と「友禅染」

宮崎友禅斎による三幅対の掛け軸「猩猩」の一部

友禅染は、江戸時代に発達した日本を代表する文様染技法です。「京友禅」「加賀友禅」「東京友禅」等が有名ですが、基本的な技法としては、色の混合を防ぐために模様の輪郭を糊防染する「糸目糊」を用いるのが特徴です。この防染技法の発達により、多彩な色挿しによる日本画のような自由な文様表現が可能となりました。

友禅染の名の由来にもなっているた宮崎友禅斎は、江戸時代の元禄年間(1688年〜1704年)を中心に京都で活躍した扇絵師。手掛けた扇絵が大流行したことから、小袖(着物)の文様も手掛けるようになりました。『余情雛形(よせいひながた)』 (元禄5年)をはじめとした数々の着物のひながた本(デザイン画集)も人気を博し、糸目糊防染を用いた多彩な模様染めが「宮崎友禅斎のデザイン=友禅」として、その後も広く知られることになったのです。

来歴不明の友禅斎ですが、一説では、石川県で生まれ、京都で扇絵師として有名になり、晩年に再び石川県に移り住んで友禅を広め(後に加賀友禅の確立へ)83年の生涯を閉じたとされています。

3.田畑家が代々収集した

「田畑コレクション」について

写真左は江戸時代前期の寛文小袖「白綸子地松竹梅文字散模様匹田縫小袖」。右は、その寛文小袖を令和に甦らせた五代田畑喜八作訪問着(2023年8月に銀座もとじにて特別展示)

江戸時代より200年以上にわたり友禅業を営んできた田畑家には「田畑コレクション」と呼ばれる染織品の資料があります。

現代の着物の源となった小袖、辻が花など染の古典、能装束や民芸染織品、着物の意匠を記した雛形本など多岐にわたり、個人単位で集められたコレクションとしては量・質ともに稀有なものです。

コレクションの始まりは二代喜八氏の時代、幕末から明治初期の頃。 田畑家は公家と大名家からの御用誂えを専らとしていた中で、明治維新により幕府が崩潰し、士族階級は経済的にひっ迫します。豪放な二代喜八は、士族の娘として婚礼衣装の一つも誂えてやりたいという親心に共鳴し無償で晴着を誂えようとしますが、それでは士族として面目が立たないと差し出されたのが、各家に伝わる染織品の数々でした。 三代喜八氏は、友禅作家として初めて重要無形文化財(人間国宝)に指定されたことでも著名であり、優れた染織品の収集にも情熱を傾注しました。以降、五代まで集められた友禅染の参考資料は小袖類だけでも約3000点にのぼります。

田畑家のコレクションは、単に財力にまかせて一挙に集められたものではなく、長い年月をかけてコツコツと、一流の染織家のみが持ち得る審美眼で選び抜かれたものです。その結果、個人の染織コレクションとしては類を見ない一級のものとなりました。

4.五代 田畑喜八 秋の新作

宮崎友禅斎の掛け軸や扇絵、さらに膨大な田畑コレクションの中から五代田畑喜八が厳選し、現代の美意識に照らして新たに再構築し表現した珠玉の作品の数々をぜひご覧ください。

九寸名古屋帯「瀧壺の図」

「宮崎友禅斎 三幅対」の掛軸の意匠より特別に制作

九寸名古屋帯「地紙散し」

宮崎友禅斎の雛形本の意匠より特別に制作

九寸名古屋帯「扇の図」

宮崎友禅斎の雛形本の意匠より特別に制作

九寸名古屋帯「扇車唐草文」

【作家コメント】

田畑コレクションに含まれる、江戸時代初期の「扇車に唐草文様裂」の機智にとんだ絞りと刺繡の文様を、摺匹田と素描き友禅で三枚の扇として表現しました。

扇車に唐草文様裂 江戸時代初期

(『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』より)

九寸名古屋帯「篭目に梅花文」

【作家コメント】

田畑コレクションに含まれる、江戸時代中期の「破れ籠目に梅花文様小袖」の、葉を添えられた梅文を、摺匹田と友禅で表現しました。

破れ籠目に梅花文様小袖 江戸時代中期

(『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』より)

九寸名古屋帯「花束菱文」

【作家コメント】

田畑コレクションに含まれる、江戸時代後期の「白綸子地花束菱繋模様匹田縫打掛」の、気品のある御殿模様風に配置された花束を友禅で、幾何模様は藍の摺匹田で品格高く表現しました。

花束と浮線菱つなぎ文様打掛(白綸子地花束菱繋模様匹田縫打掛)江戸時代後期

(『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』より)

九寸名古屋帯「亀甲に鶴の丸」

友禅分野で初の人間国宝に認定された三代田畑喜八による華やかな丸帯が、五代田畑喜八の手により令和の染め帯に。大戦前の豊かな日本、財閥たちが豪華絢爛な着物や帯を誂えていた時代を舞台に、三代喜八の才能が花開きました。敬愛する祖父の作品を、すっきりとした現代の帯に仕上げられています。

亀甲に鶴の丸模様丸帯 昭和10年前後

(『京友禅の華 人間国宝 三代 田畑喜八の美』より)

九寸名古屋帯「梅文」

こちらは三代田畑喜八による振袖に描かれた四季草花の模様から、梅を取り出して伸びやかに表現された作品。この三代喜八の振袖は、戦後の混乱期に環境も道具もままならない中で作られた大作であり、田畑家の歴史を語る上でも大変重要な作品です。

格天井四季草花模様振袖 昭和21年前後

(『京友禅の華 人間国宝 三代 田畑喜八の美』より)

九寸名古屋帯「松竹梅」

【作家コメント】

田畑コレクションに含まれる、江戸時代中期の「松竹梅飛鶴文様小袖」から、摺匹田の松竹梅の上に、松と梅を友禅にて立体的に表現しました。

松竹梅飛鶴文様小袖 江戸時代中期

(『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』より)

九寸名古屋帯「流水に竹笹文」

流水に竹流し蛇籠文様小袖 江戸時代中期

(『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』より)

九寸名古屋帯「竹に菊文」

「特色があるのは竹幹の処理で、それは藍の比較的小粒の摺疋田を施した別裂を、切付としている点である」(図録の切畑健氏解説より抜粋)江戸時中期の「竹に菊花文様小袖」にも見られる「摺疋田」は田畑家に伝わる特徴的技法のひとつです。

竹に菊花文様小袖 江戸時代中期

(『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』より)

九寸名古屋帯「檜扇文」

「黒地に檜扇を散らした、豪奢で華麗な小袖であった。一裂の扇に丸に三葉葵の紋所が見られて徳川家由縁の一領と知られる」(図録の切畑健氏による解説より抜粋)田畑コレクションに含まれる、江戸時代中期の「檜扇文様裂」では絞り染めされた疋田文様を田畑家伝統の摺疋田で表現されています。

檜扇文様裂 江戸時代中期

(『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』より)

出典: 『かがやける小袖の美 田畑家コレクション』1990 年朝日新聞社

『京友禅の華 人間国宝 三代 田畑喜八の美』2001年 NHKきんきメディアプラン

京友禅 五代田畑喜八 秋の新作展

【同時開催】田畑コレクション特別展示「宮崎友禅斎 三幅対」

会期:8月21日(水) ~25日(日)

場所:銀座もとじ 和染、男のきもの、オンラインショップ

〈お問い合わせ〉

銀座もとじ和染 03-3538-7878

銀座もとじ男のきもの 03-5524-7472

(電話受付時間 11:00~19:00)

ぎゃらりートーク

五代 田畑喜八氏をお迎えし、作品やものづくりについてお話を伺います。

日時:8月24日(土)10~11時

場所:銀座もとじ 和染

定員:40名様(無料・要予約)

作品解説

日時:8月25日(日)14 ~14時半

場所:銀座もとじ 和染

定員:10名様(無料・要予約)

作家在廊

8月24日(土)11~18時

8月25日(日)11~16時

五代 田畑喜八氏のご紹介

お召しになる人が「華主」。

藍彩の美しさ際立ち、品格あふれる茶屋辻模様。

着る人が「華主」。お召しになる女性が「華の主」として一番美しく輝いて見えるように最大限の力を尽くしてものを作る。それが自分の仕事と言い切る五代 田畑喜八さん。 京友禅を手掛ける染屋として、田畑家では「藍の濃淡・摺疋田・縫い箔」を得意としてものづくりをされ、中でもライフワークとして手がける“茶屋辻染め”は独特の藍彩の美しさが際立ち、伝統的な古典文様を個性的に演出した品格のある粋を感じさせる出色の作品です。江戸時代から大切に使い続ける「藍の墨棒」で加筆することで図柄に陰影を添え、藍の濃淡を基調とした気品あふれる、格調高い、優雅でありながら芯に力強さのある着物を作り上げます。

銀座もとじ和染 2011年、2013年、2015年、2018年、2020年、2022年、2023年個展開催

五代 田畑喜八氏 略歴

1935年 京都府に生まれる

1959年 早稲田大学第一文学部美術専修卒業

1961年 京都市立美術大学日本画科終了

同年 田畑染織美術研究所入所

1971年 株式会社田畑染織美術研究所設立

1995年 五代田畑喜八襲名 代表取締役社長就任

2000年 伝統工芸品産業功労者褒賞

2006年 旭日双光章 受章

名古屋帯

名古屋帯

袋帯

袋帯

紬・綿・自然布

紬・綿・自然布

小紋・江戸小紋

小紋・江戸小紋

訪問着・付下げ・色無地ほか

訪問着・付下げ・色無地ほか

浴衣・半巾帯

浴衣・半巾帯

羽織・コート

羽織・コート

肌着

肌着

小物

小物

履物

履物

書籍

書籍

長襦袢

長襦袢

小物

小物

帯

帯

お召

お召

小紋・江戸小紋

小紋・江戸小紋

紬・綿・自然布

紬・綿・自然布

袴

袴

長襦袢

長襦袢

浴衣

浴衣

羽織・コート

羽織・コート

額裏

額裏

肌着

肌着

履物

履物

紋付

紋付

書籍

書籍