銀座もとじは、日本伝統工芸展において数年前、鈴田滋人先生の作品に出会い、木版摺更紗のもつ文様美や現代の色彩、纏うと面と面が体に寄り添うことで曲線となる構図の巧みさを目の当たりにし、それ以来切望してまいりました鈴田先生の個展催事の開催をこの度実現するにいたりました。

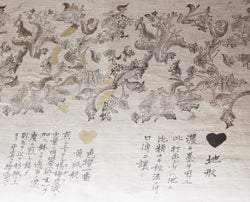

江戸時代初期に始まった鍋島更紗を起源とする「木版摺更紗(もくはんずりさらさ)」は、「木版」と「型紙」といった2種類の型を併用して染色する独特の技法と格調高い作風が特徴です。

鈴田滋人氏の父 照次氏の出会った「秘伝書」には、核となる部分は「比類なき秘法」として記載されておらず、「口伝に譲る」とあります。照次氏が鍋島更紗の復元を試みた際には、秘伝書を読みとるだけでは、実際に行われていた技法は解明できませんでした。そのために、秘伝書や見本帖を元に研究に研究を重ねて、口伝に譲られた部分を解明していく必要がありました。

鈴田照次氏は、昭和39年10月、東南アジア、インドへ染織を巡る旅に出かけます。インドネシア・シンガポール・スリランカを経由して南インドからインドを周る旅も終わりのほうに差し掛かったころ、インドのベンガル湾沿いの小都市、マスリパタム(更紗の村)で木版捺染(ウッド・プリント)に出会います。

「長い長い旅の果てに遂に待望の更紗の村に辿りついた。まるで夢のようだ。これで日本に持ち帰る素晴らしい土産ができた。」

と照次氏は、著書「染織の旅」に記しています。彫りの深い「木版」を用いて、更紗の線や輪郭を捺印する技法が、この村で行われていたのです。

鍋島更紗の紋様の線もこのインドの木版捺染(ウッド・プリント)に共通した手法と照次氏は考えました。

秘伝書の「地形(じがた)」という項目の中で、「口伝に譲る」として触れられていなかった箇所について、照次氏は「木版染め」による方法を推定し、また渋紙を切り抜いた「型紙を利用した色摺り」という2種類の技法による更紗を、鈴田照次氏は、その名も「木版摺更紗」として確立していきました。

エゾツゲなどが、彫るのに適度な柔らかさがある木版に適した木材として用いられ、掌大の木材ブロックの木口を凸版に紋様を彫り、墨を用いて白生地に捺染します(=版打ち)。さらに木版の紋様に合わせて、柿渋を浸み込ませた型紙を色ごとに分解した紋様を切り抜き、切り抜いた部分に顔料や染料を直接色摺りしていきます。

さらに、木版による「地形」と型紙による「色摺り」が終わった段階に、赤茶色などの色を木版を用いて版打ちする「上形(うわがた)」という技法を行う場合もあり、それにより墨色の紋様の輪郭や線にさらに複雑な線と色感が加わります。

掌大ほどの小ささの木版を用いて、1枚の着物に、2000回から多い時には3000回という途方も無い回数が、ひとつひとつ全身の力を込めながら捺印されていきます。幾種類もの木版があり、また向きも一方向とは限りません。それに加えて、色ごとに分解されて紋様のパーツが切り取られた型紙での色摺りがひとつひとつ行われます。一切やり直しの効かないこれらの工程の中で、たった一度のミスも許されません。

名古屋帯

名古屋帯

袋帯

袋帯

紬・綿・自然布

紬・綿・自然布

小紋・江戸小紋

小紋・江戸小紋

訪問着・付下げ・色無地ほか

訪問着・付下げ・色無地ほか

浴衣・半巾帯

浴衣・半巾帯

羽織・コート

羽織・コート

肌着

肌着

小物

小物

履物

履物

書籍

書籍

長襦袢

長襦袢

小物

小物

帯

帯

お召

お召

小紋・江戸小紋

小紋・江戸小紋

紬・綿・自然布

紬・綿・自然布

袴

袴

長襦袢

長襦袢

浴衣

浴衣

羽織・コート

羽織・コート

額裏

額裏

肌着

肌着

履物

履物

紋付

紋付

書籍

書籍